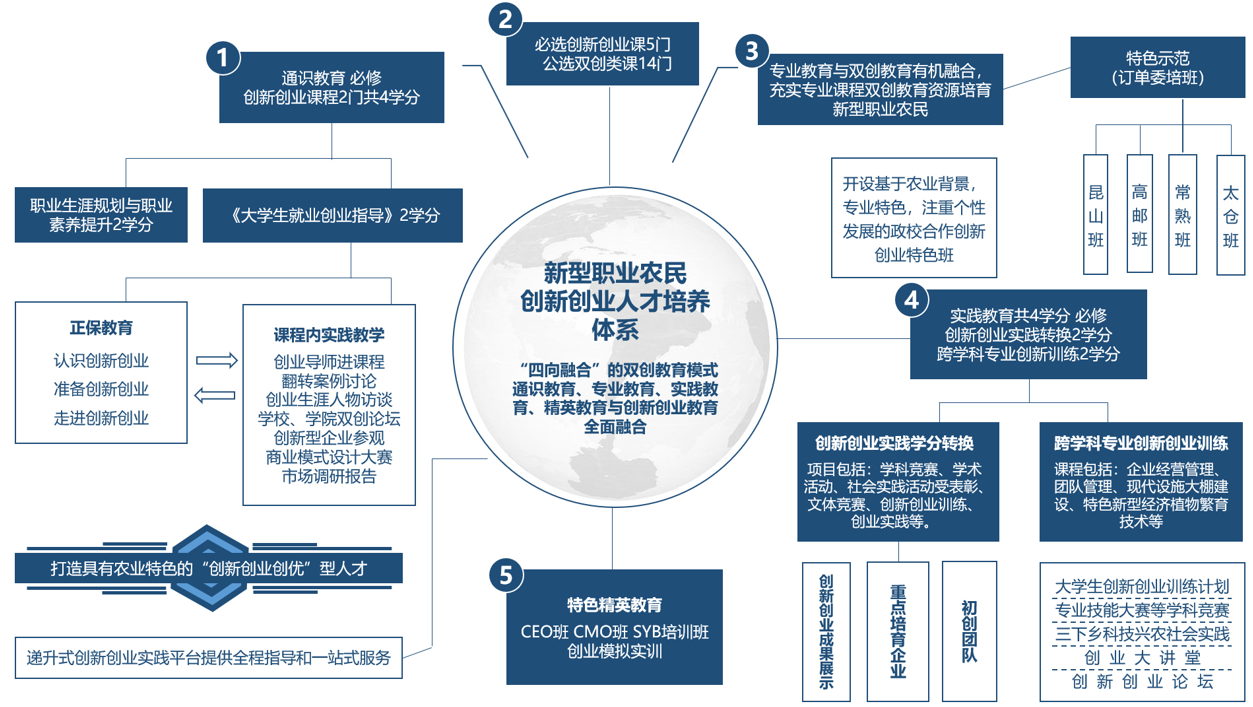

学院不断深化创新创业教育教学改革,坚持将大学生创新创业教育这一主线贯穿人才培养的全过程。学院对部分试点专业的专业教学体系进行重构,对基础课、专业基础课、专业课进行整合;创新创业教育专门的教学课程、创新创业专题活动、创新创业实践等学分达到了27学分;在毕业实践环节,毕业生可提供有效的创业计划书,并经学院学生创新创业项目专家评审组评审通过后可代替毕业论文,以视完成学业。同时,将学生职业生涯规划指导与创新创业教育结合,形成“三年一贯制、全程覆盖型”的创新创业教育形式;教学内容中注重实施“三个融合”,将创新创业教育内容与专业教学、实训实践相融合;课程设置上公共必修课、公共选修课和专业任选课相融合,形成分层推进的创新创业教育课程体系;实践载体上第一课堂与第二课堂相融合,构建教育教学、实习实训、竞技竞赛、创新创业循序渐进的培育路径。学院根据不同年级学生的需求,实行大一年级创业教育普及化;大二年级创业教育精英化;大三年级创业教育实战化的分层式创新创业教育体系。

一、强化理论研究,创新培育模式

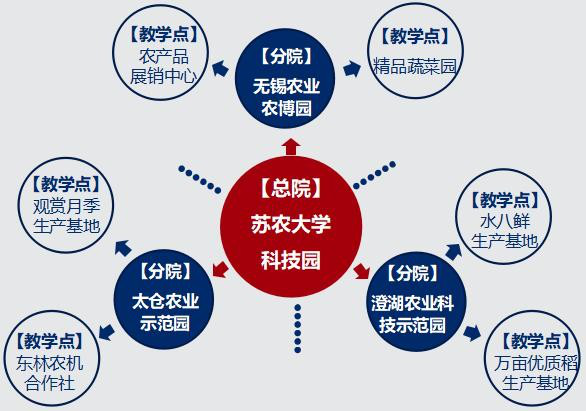

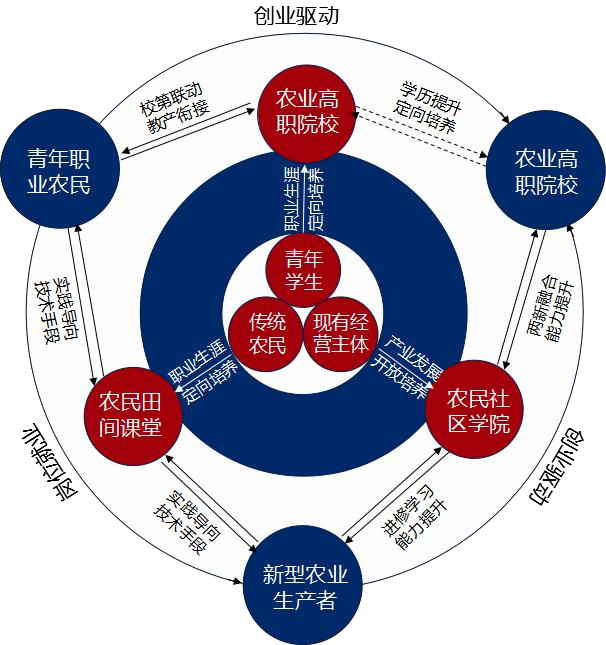

根据理论研究成果,紧紧围绕生态化、机械化和智能化等农业生产方式和园区化、农场化、合作化等适度规模经营方式对从业人员知识结构和能力素质的新要求,深化产教融合,将新型职业农民培养与高职院校教学改革双向融通,根据不同目标群体在不同职业阶段对职业生涯、产业发展、能力提升的需求,通过高职院校对青年学生进行定向培养,通过农民社区学院对现有农业经营主体进行开放培育,通过田间课堂对传统农民进行专项培训,实现青年职业农民、新型农业经营主体、新型农业生产者之间职业岗位的相互转换,形成了新型职业农民培育的“高职院校定向委托培养、农民社区学院订单培育、田间课堂专项培训”三线耦合培育路径和“以职业农民学院为总院、以农业示范园区为分院、以生产基地为教学点”的农民社区学院三级网络体系,形成了以“校地联动、教产衔接、开放共享、终身学习”为典型特征的新型职业农民

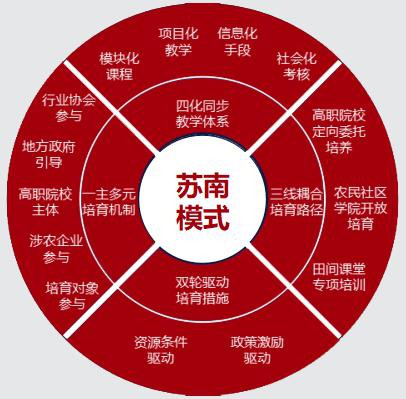

二、整合资源力量,完善培育机制

新型职业农民培育是一项系统性、长期性的工程,必须整合地方政府、省农委、农学会、农业园区等政、行、校、企多方资源,建立专门组织机构,协同推进新型职业农民培育。政府要发挥引导作用,加大政策引导力度,出台相关文件,支持开展新型职业农民培育。农业院校要主动承担新型职业农民培育重担,依托人才与科技优势,充分发挥高职院校在新型职业农民培育中的主体作用,强化校地联动,校企合作,协同推进新型职业农民培育工程。农业行业企业要积极参与新型职业农民培育,提供行业发展需求,明确新型职业农民培育岗位数量、规格,逐步形成“以政府为引导、以苏农大学科技园为主体、行业企业等社会多元参与”的新型职业农民培育机制。

三、坚持分类培养,实现精准培育

根据苏南农业从业者结构和水平现状,确定青年学生、农业经营主体、农业生产者等不同培养对象,分别采用“政府+院校+青年学生”的校地联合定向培养、“省培育指导站+农民社区学院+农业经营主体”的农民社区学院订单培育、“为农服务团队+田间课堂+农业生产者”的田间课堂专项培训三种方式进行分类培育。政府出台文件,在招生条件、考试录用、学费资助、就业待遇、资格认定、资金扶持等方面提供优惠政策,增强培养对象的内生动力。

四、重构课程体系,精选教学内容

针对不同类型培育对象的特点及其对职业生涯、产业发展、技术提升的需求,采用项目化教学设计理念,精准设计教学内容,分别重构对应职业生涯和职业岗位的定向委托培养课程包、对应产业发展和职业能力需求的社区学院订单培育课程包和对应技能提升需求的田间课堂专项培训技能包三大课程体系,并整合成项目化改革教材。

分别形成农业院校“分段培养-农学融合”、农民社区学院“现场教学-跟踪指导”和田间课堂“农民点菜-专家下厨”等教学方式,采用应用导向、课证融通、多元评价的社会化考核。利用省农技服务云平台“农技耘”APP、农民在线教育培训资源库和首席专家微信或QQ群等信息平台,实现了“基地上讲、田头上练,观摩中引,网络中学”。